ケアプランデータ連携システムを導入するにあたっての注意点と成功へのポイント

「ケアプランデータ連携システム」という言葉は身近に聞いたことがあるでしょうか。

毎月末にケアマネジャーの方と居宅介護サービス事業所間で、やりとりされる介護保険請求に関わるあの大量の書類の煩雑なやり取り、これをなくすことができるかもしれない、使えればとてつもなく便利なものだというイメージは伝わっておられるかもしれません。

では「ケアプランデータ連携システム」を実際に導入するにあたって、何が必要で、どんな点に注意して進めればよいのでしょうか?

厚生労働省が主導している「ケアプランデータ連携システムは聞いたことはあるけど、準備はまだこれから」で、「何をすればいいのか」と、疑問をお持ちの居宅介護支援事業所様と居宅介護サービス提供事業所様に向けてこの記事を書いています。

この記事では、実際に「ケアプランデータ連携システム」を導入するにあたって、

- どんなことが必要か

- 何を準備しなければいけないのか

- どのような条件が揃えば月末の書類が無くなるのか

そういった具体的な事柄についてご説明したいと思います。

居宅介護支援事業所のケアマネジャー、そして居宅介護サービス提供事業所とのやりとりがいかに煩雑で大変かというのは実に有名な話です。様々な場所でその苦悩のお話をお伺いします。

そして、今回、比較対象としては、せっかく無料で利用できる民間が提供しているケアプランデータ連携システム「ケアぽす」という存在もあり、お金をかけずにこれが改善できるなら選択肢として是非知っていただきたい、また、情報の少ない「ケアプランデータ連携システム」について、自分の事業所が使っている介護ソフトと別の介護ソフトをご利用の事業所様ともデータのやり取りが今後進んでいけばよいな、という思いを持ちつつ、「ケアプランデータ連携連携システム」を有効に使うためのご説明をしたいと思います。

目次

1.ケアプランデータ連携システムとは

2.ケアプランデータ連携システムのメリット

3.ケアプランデータ、連携のための準備

・ハード面

・ソフト面

4.ケアプランデータ連携システムを利用するための費用

5.ケアプランデータ連携、成功のためのポイント

・送受信する相手方との調整

・第6表の署名についての取り扱い

・「ケアプランデータ連携システム」の利用に利用者の同意は不要

6.まとめ

1.ケアプランデータ連携システムとは

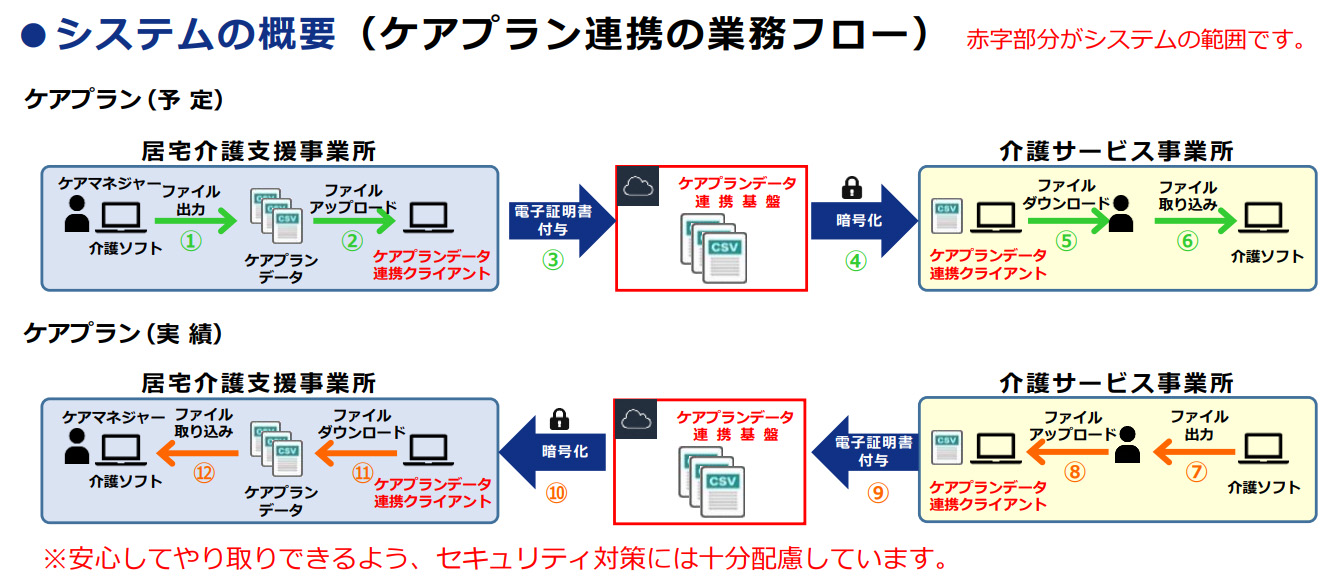

「ケアプランデータ連携システム」とは、厚生労働省が主導し、国民健康保険中央会に委託して構築したシステムで、居宅介護支援事業所と居宅介護サービス提供事業所間のケアプランのやりとりをオンラインで完結させる「情報連携基盤」です。

居宅介護支援事業所と居宅介護サービス提供事業所の間で同じ介護ソフトを使っていることはまずほとんどありません。この「情報連携基盤」の最大のポイントは、異なる介護ソフト間においてもデータのやりとりが可能になるということです。

具体的に言えば、例えば、居宅サービス提供事業所から見た場合、ケアマネジャーからサービス計画書、提供表を紙やFAXや封書などではなくデータでもらえるようになります。また、自社の事業所の実績表をケアマネジャーへデータで送ることができるようになります。FAXも紙も切手も封筒も必要ありません。

当面、やり取りできる情報は、 厚生労働省の定めた「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に則った以下の書類になります。

- 利用者補足情報

- 居宅サービス計画書(第1表)

- 居宅サービス計画書(第2表)

- サービス利用票(第6表)

- サービス利用票別表(第7表)

- サービス提供票(予定・実績)

※出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1096より引用

つまりこの「情報連携基盤」を活用すれば、毎月末月初に大変な思いをして大量のFAXのやり取り、もしくは大量の紙を印刷して送付を行い、突き合わせて転記、システムへ入力という手間を双方とも大幅に減らすことができます。

「国保連合会のケアプランデータ連携システム」は2023年2月からパイロット運用を開始し、4月から本稼働しています。

※「国保連合会の特設ページ」で常に最新情報はアップされています。

利用申請は過去には、出来る時期と出来ない時期があったようですので、必ずご確認ください。

現場では、国民健康保険中央会が構築運用しているシステムであっても、個人情報の塊であるケアプランを外部に出すのはリスクに感じる事業所の方も多いのではないかと思います。しかし、情報のやり取りそのものが暗号化されて保護されますし、システムに登録した事業所間でしかやりとりができないため、そもそも限定したやり取りが確立されています。

また 事業所番号で送信先を振り分けてくれる機能がありますので、これまでのFAX での送信のように相手先をいちいち目で確認して送信する必要もなくなります。FAXの誤送信や文字が潰れて判読できずに再送信という手間も大幅に減らせます。

2.ケアプランデータ連携システムのメリット

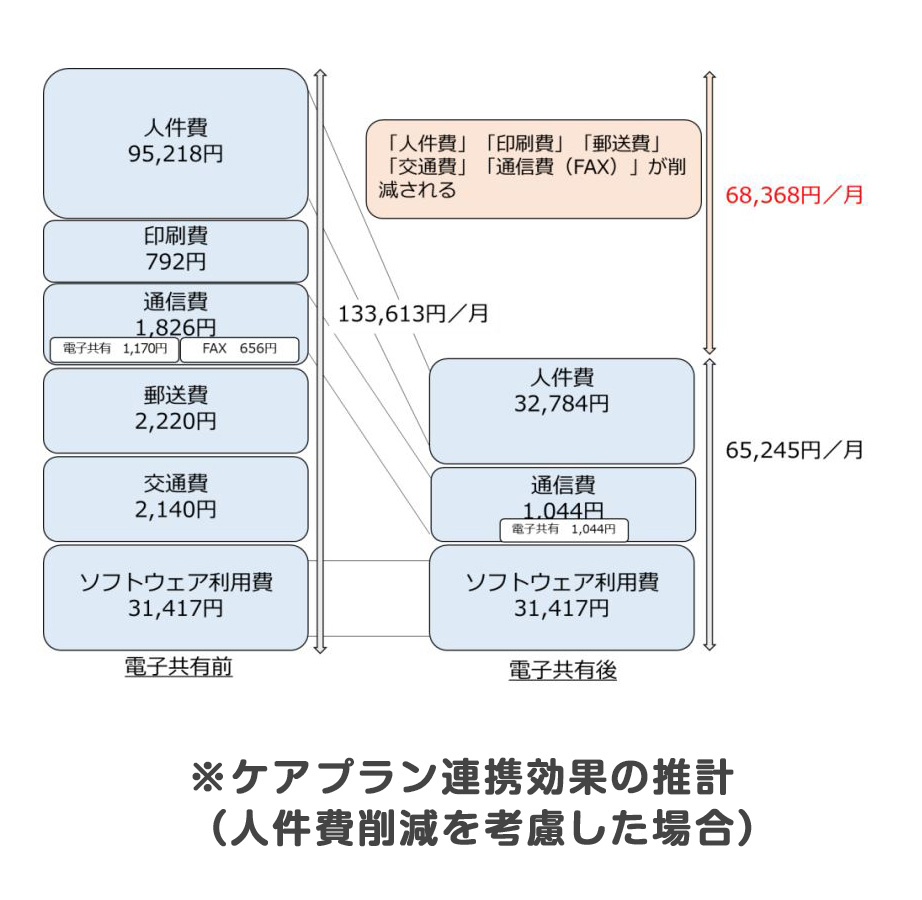

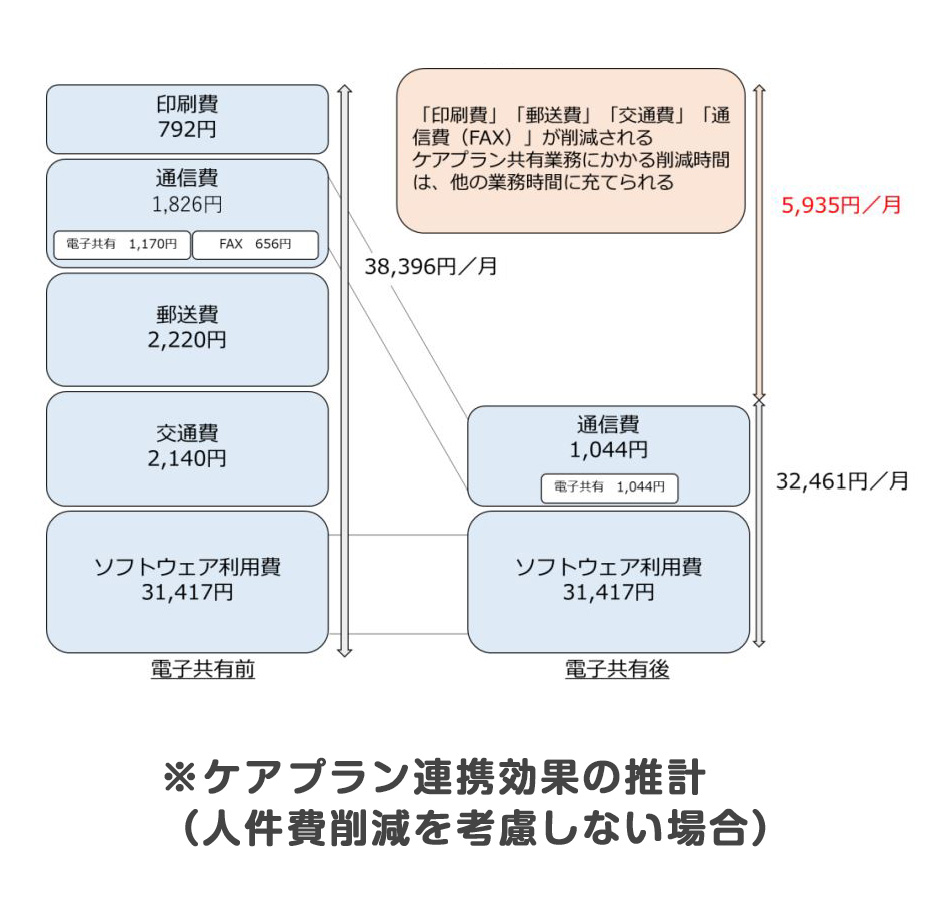

最大のメリットは人件費の削減です。

毎月の月末月初のサービス提供票の実績のやり取りを経験した方であればよく分かると思いますが、紙でもらった予定表をシステムに再入力したり、事業所で提供した介護サービス実績を紙に転記してケアマネジャーにご連絡したりする事務作業が大幅軽減されます。

厚生労働省の補助事業において株式会社三菱総合研究所が実施した試算では、このコスト削減効果は、時間と人件費にフォーカスされています。時間について、利用(提供)票共有にかかる時間は1事業所あたり月52.4時間→月18.1時間への削減が期待でき、費用に換算すると、人件費も含めて月6万8,000円軽減できます。総じて年間約81万円のコスト削減効果が見込めます。

人件費の削減というのは、介護事業所のサービスの質の向上に直結します。単純に残業代が減るというだけでなく、月末月初の事務手続き請求事務にかかっていた時間を介護のケアという本質の業務に充てられる時間が増やせます。

同時に人間が目視で計画と実績を突き合わせることがなくなりますので、介護保険請求の事務が正確になり、ミスを減らします。

こうして見ると良いことづくめです。

このシステムに対する介護事業所の関心は非常に高く、昨年に行ったアンケート調査では、居宅介護支援事業所で85%以上、居宅介護サービス提供事業所で80%以上がケアプランをデータ連携できる仕組みについて「とても利用したいと思う」「少し利用したいと思う」との利用意向を示しています。

令和2年度老人保健健康促進事業「介護分野の生産向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」より抜粋

出典:三菱総合研究所「令和2年度老人保健健康促進事業「介護分野の生産向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」(P88、89) 図表2-121及び図表2-122

3.ケアプランデータ、連携のための準備

では、ケアプランデータ連携システムを実際に導入するには何をすればよいのでしょうか?システムの稼働に必要な内容を「ハード面」と「ソフト面」との両方からご説明します。

・ハード面

システム的な面で言えば以下の四つが必要です。

| ①インターネットが使用できるパソコン (2023年現在、Windows10以降) | Macは対応していません。また、インターネットにつながる環境を準備する必要があります。 |

| ②厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフト | 今、ご利用の介護ソフトが厚生労働省の定めた標準仕様に対応しているかどうかを確認する必要があります。 標準仕様に対応していなければケアプランデータ連携システムは使えません。 |

| ③電子証明書 | 介護給付費請求に現在使っている電子証明書があればそれを使うことができます。 電子証明書をお持ちでない場合は、ケアプランデータ連携システム用の電子証明書の発行は必要です。 |

| ④ケアプランデータ連携システムのクライアントソフト | Windows 10のパソコンにケアプランデータ連携システムのクライアントソフトをインストールする必要があります。利用申請後、ダウンロードしてインストールできるようになります。 |

・ソフト面

毎月末発生する業務になりますので、運用体制を整える必要があります。

厚生労働省の「ケアプランデータ連携システム」は、考え方として1事業所の1端末で「ケアプランデータシステム」と接続し、データの送受信を行う想定で作られています。

パソコンに「ケアプランデータ連携システム用」のクライアントおよび「電子証明書」をインストールしておく必要があります。

ですので、事業所のルールでパソコンを一人一台で運用していた場合、送受信担当1名と常にケアプランデータシステムに接続するパソコンを決めておく必要があります。

別の言葉で言えば、特定のパソコンからしか「ケアプランデータ連携システム」にはアクセスできません。体調不良や事故天災等での理由で万一送受信担当者が出社できなかった場合、その特定のパソコンにログインができず、必要なデータの送受信ができなくなるということも考えられます。

しかし毎月末必ず必要な業務ですので、送受信担当者が仮にいなかった場合に、誰がそのパソコンにログインして操作を行うのかという運用体制は、あらかじめ整えておく必要があります。

また ID とパスワードの管理についても属人的に送受信担当者のみしか知らないというような状況に陥らないよう組織のリスクヘッジとして運用マニュアルを整備して管理しておくことが大切です。

4.ケアプランデータ連携システムを利用するための費用

システムの普及に大きな影響を持つ費用についてですが、このケアプラン連携システムの利用にあたっての費用は必要なのでしょうか。

残念ながらかかります。具体的には「ライセンス利用料として年間1ライセンスあたり21,000円」という費用です。

費用をかけずにケアプランのデータ連携を進める方法があります。民間が提供している「ケアぽす」という仕組みを使うという選択肢です。

これは完全に「民間の情報連携基盤」で、実行できることは厚生労働省の「ケアプランデータ連携システム」とほぼ同じです。厚生労働省で定められた標準仕様に則った項目のデータを異なる介護ソフト間でやりとりすることができます。「厚生労働省の提供するケアプランデータ連携システム」と何が異なるのかは以下のとおりです。

| 名称 | ケアプランデータ連携システム | ケアぽす |

| 運営主体 | 公益社団法人国民健康保険中央会 | 株式会社グッドツリー |

| 費用 | 年間ライセンス利用料 21000円/1クライアント。 複数事業所を運営している場合においては、1事業所番号につき1ライセンスが必要。 | 無料 |

| 本人証明 | 電子証明書 | ご登録前に電話による実在確認 |

| 利用可能端末数 | 端末1台のみ | 端末自由 |

| アクセス | IDとPWによるログイン制御 | IDとPWによるログイン制御 |

| 端末 | Windows10が動作するパソコン | 最新のモダンブラウザが動作するパソコン。 ※OSへの依存なし。 ※Google Chromeで動作確認済 |

| ソフトのインストール | 必要 | 不要 |

| 送付できるファイル | 標準仕様データ、PDFデータ | 標準仕様データ、その他さまざまなデータの送付も可能。 ※容量制限あり |

| サービス開始 | 2023年4月 | 2022年3月 |

なお、民間の「ケアぽす」は第16回ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2022にて「社会業界特化系ASP・SaaS部門 サービス連携賞」受賞していますので、安心です。

5.ケアプランデータ連携、成功のためのポイント

・送受信する相手方との調整

データをやり取りする相手(居宅介護支援事業所/居宅介護サービス提供事業所)が「ケアプランデータ連携システム」を導入していないと当然ながらデータのやりとりを電子化することができません。 受け取る相手側の事業所がこの連携システムを使っていない場合、今まで通り、その事業所とのやりとりだけは、紙のままで残ってしまいます。結果的に業務時間の削減にはつながりません。 ご利用を進めていくのであれば、地域のケアマネジャーや連携している介護事業所の方と、事前に調整をすることをお勧めします。具体的に確認すべきポイントは3点です。

- 「ケアプランデータ連携システム」を導入しているか?今後、導入する意思はあるか?

- 現在使っている介護ソフトは厚生労働省のケアプラン標準仕様に準拠しているか?

- インターネットが使用できるWindows10が動くパソコンがあるか?

もし、双方とも3つの条件を満たしていたら、あとは運用ルールの確認です。

具体的には送信・受信のタイミングを予め決めておくこと、データ送信後の修正は無断でしない、情報は共有するなど業務上必要な確認項目を洗い出し、双方の事業所間でデータ送受信に関わるルールを定めておくことが大事です。

常日頃やり取りをしている居宅介護事業所又は居宅介護サービス提供事業所の方に、このシステムに入っていただくように促すなど、地域で連携を推し進める必要があるでしょう。

この「ケアプランデータ連携システム」を便利に活用するためには、システムの普及ということが大きな鍵になります。

・第6表の署名についての取り扱い

自治体からの指導により、第6表については利用者からの同意が得られた署名入りの文書をサービス事業所に交付している場合があります。

このような場合、「ケアプランデータ連携システム」ではどのように整理すれば良いのかという質問に対して厚生労働省の回答は、以下の内容となっております。

- 「居宅介護支援事業所に保管するケアプラン」と「利用者とサービス事業所に交付するケアプラン」の取り扱いは異なるため、切り分けて考えるべきである。

- ケアプラン原案は、文書による利用者の同意を得た上で、ケアプランとして居宅介護支援事業所に保管するとともに、 利用者等に交付される。また、居宅介護支援事業所に保管する第6表(控)に利用者の確認を受けることとしている。

- ケアプラン原案に対する利用者の同意や第6表(控)の確認については、電磁的方法によらない場合は、利用者の署名 等が必要となる。相手方の承諾を得れば、利用者の同意や確認を電磁的方法で行うことができ、電子署名や利用者同 意を確認した電子メールの保管等の方法で行うことができる。このように、文書の真正性は、居宅介護支援事業所に 保管する署名等の同意文書又は電磁的方法による取扱い(電子署名や電子メール)を確認することで把握できる。

- このため、ケアプランデータ連携システムを利用してケアプランを電子的に連携する場合においても、サービス事業 所が第6表の利用者の同意の有無を確認する必要はない。同様に、ケアプラン原案に対する利用者の同意の有無につい ても、サービス事業所が確認する必要はない

- ケアプランデータ連携システムの利用を見据え、文書負担軽減の観点から、自治体においても、ケアプランにおける 電磁的記録や電磁的取扱いを踏まえた取扱いをするよう、取組を進めていただきたい。

※詳細はYoutube厚生労働省チャンネル内、厚生労働省と国保連合会が実施した「ケアプランデータ連携システム説明会の動画」(8:54秒付近)をご確認ください。

・「ケアプランデータ連携システム」の利用に利用者の同意は不要

厚生労働省は、ケアプランデータ連携システム説明会において、明確に事業所が利用者の同意の有無を確認する必要はないと述べています。

理由は現場で、既にFAX もしくは郵送で個人情報のやりとりを行っていること、「ケアプランデータ連携システム」は データを蓄積しない仕様になっていて、やり取りの手段の一つとして位置付けられるため、システムを利用してデータ連携するのに、利用者の同意は不要という考え方です。

※詳細はYoutube厚生労働省チャンネル内、厚生労働省と国保連合会が実施した「ケアプランデータ連携システム説明会の動画」(16:05秒付近)をご確認ください。

6.まとめ

「ケアプランデータ連携システム」を導入するにあたって準備や費用、そして成功へのポイントお話ししてきました。

前章でも述べましたが、やり取りする相互の相手が、連携システムに加入せず、紙やFAX でのやり取りが続いていくだけでは劇的な時間や費用の節約は見込めません。

この「ケアプランデータ連携システム」を活用していくためには、システムをいかに早く日本全国に普及させるかということが大きな鍵になります。

厚生労働省の行ったアンケートに見られるように、居宅介護支援事業所、居宅介護サービス事業所の関心は非常に高いので、色々な問題乗り越えて、これからはケアプランのデータの連携は進んでいくと期待しています。

民間で提供されている「ケアぽす」については、ホームページに過去に行った講習会の動画があります(サポートページに掲載)ので、是非ご興味があればご覧ください。

著者プロフィール

上尾 佳子 氏

合同会社ユー・ラボ 代表

WACA上級ウェブ解析士

愛知県出身

バブル期に大手通信企業に入社し、通信システムの法人営業を経験。

1990年代、インターネット検索ビジネスを手がける新規事業部に移り、ポータルサイト運営に関わる。以後20年間一貫して、データを活用したマーケティング支援に携わる。

2011年IoTスタートアップに合流、介護福祉用具カタログをデジタル化するアプリをきっかけに介護業界について知見を深め、2014年独立。

家族の遠隔介護をきっかけに、中小企業へのデータ活用したデジタルマーケティング支援を行うかたわら、介護サービス利用者家族という視点で情報発信を行っている。現在介護関係で2つのサービスを運営中。

・介護のDX化、ICT化について考えるサイト「介護運営TalkRoom」